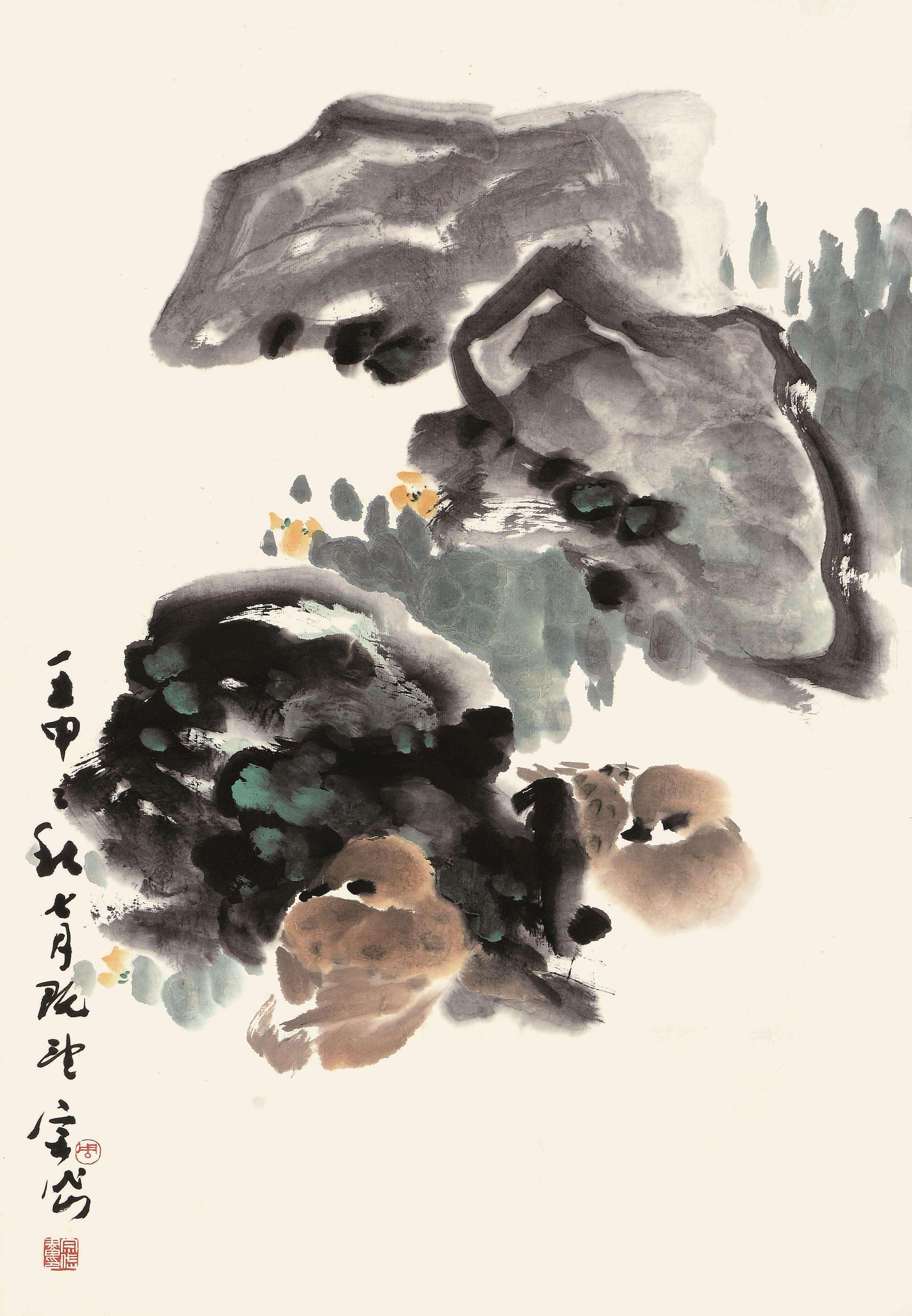

周宗岱作品:《双栖图》。

“这等文人”周宗岱

文/王鲁湘

文人画家,应该先是文人,然后是画家;在今天中国的环境中,也可以先是画家,然后发愤读书成为文人。当然,个别天资颖悟的家学又有渊源的,则可以自幼文与画并习,一生文与画并驾,文章与画艺相与扶持,相映生辉,这样的人,应该是文化的麟子,艺术的宁馨儿。

周宗岱算一个。

我在上世纪八十年代初认识周宗岱的时候,他既是文人,又是画家。但是,文名比画名大。他那时候热衷于美学思辨,就美的本质问题、审美的主体性和客观性问题成天找人辩论,并将自己的思考写了一本二十多万字的专著《美辨》,在省里的美学会议上,经常让某些学术权威难堪,因为辩不过他。他在湖南美学界以好辩著称,但从不疾言厉色,而是摆事实,讲道理。他讲道理逻辑性强,对方常常一不小心就掉进他挖的逻辑陷阱。我认为逻辑能力是一种天生的能力,周宗岱天生具有清晰明朗的逻辑思维能力,能够准确地抓住论敌的逻辑软肋发动进攻,当他眯着眼睛看着你微笑的时候,就是发现了你的理论破绽的时候,他要进攻了。当他进攻的时候,他的子弹可不只有逻辑,还有更为致命的一大堆来自于艺术实践的事例:天晓得他读了多少书!古今中外的小说的、诗歌的、雕塑的、绘画的、音乐的事例他会连珠炮似的举出一箩筐,纵横捭阖,举重若轻,妙语连珠,妙趣横生。最要命的是,他的论敌几乎都没有艺术实践的经验,对艺术的感知能力低下苍白,而周宗岱呢?无论是文学,还是美术,甚至是音乐,连譬引类,不仅信手拈来,而且能从语言本体的感性层面、从艺术家的心理和人格层面,鞭辟入里、条分缕析,其论证之畅达,有时是抽丝剥茧,有时是一剑封喉,却都是那么优雅从容。

周宗岱说他长于抽象思维,适合做学问,但他的人生梦想是做一个艺术家,而抽象思维和理论写作,会影响他的感性直觉,所以他后来自觉地让自己远离了理论和思辨,但即便如此,我们从他那些书斋小品文的字里行间,还是可以看到一种浓郁的知性的色彩,听到他非常节制的思辨,时不时会迸出一句充满思想锋芒和深沉哲理的诘问,甚至在他言语间的幽默轻松里,也掩藏不住他悲天悯人的睿智。他的书斋小品文,是一个智者的写作,在对斋中、园里、身边的屑小生命的谛观中,了悟生命平等的圆觉,把一个人文主义学者和艺术家的民胞物与的仁者情怀和天地之心,贯注到每一个文字。读周宗岱写梅、兰、竹、菊的文字,好像看到古之大儒“为天地立心”;读周宗岱怀念亲友的文字,又好像看到一个义者“为生民立命”;读周宗岱写猫啊鸡啊麻雀啊,又分明感受到一个古之仁者包容广大的胸怀,“民吾同胞,物吾与也”!

周宗岱在与湖南人民广播电台文艺频道“和名人面对面”栏目记者侯蓉的对话中,坦陈自己付出最多的时间、投入最大精力的不是绘画而是文学,古今中外的文学书都读,培养了他“一种理想主义的情操”,但只限于文学欣赏,而非文学写作。他还说自己的美术成果出来是最晚的,“出来最早的是理论。第二个是文学,第三个才是画画。”这确实是一条异于绝大多数画家的成才之路,但也正是周宗岱的特异之处。在当代中国的画家们都在说要拿出多少时间来读书的时候,周宗岱已经完成了自己从美学家到散文家到书法家到画家的演进。他把自己定义为一个文人画家、学者型画家,他说:“不写文章,算什么文人?不是文人,怎能画出真正的文人画?”

正因为周宗岱首先是一个美学家,所以他能够效仿梁实秋,将自己的书斋变成一个超然物外的场所,变成一个品味生活和艺术的文人空间,在这里“咏物”“谈艺”“记人”“杂写”,无拘无束,信马由缰,用敏感的文字、飘逸的心情,写下自己悠闲的心态、冲融的气度,以及对这个世界诗意的感受和柔软的心肠。

五年前,我给《周宗岱画集》写序,一开篇就写下“这等文人”四个字。这四个字来自于他画梅花时发出的咏叹:“文人,难免不背时,读多了书,又真诚地对待书,便往往为书中的高调儿所俘。行起事来,会摈弃自己本能的正确选择,而去按书中的条条行事,碰得头破血流仍不知悔。这等文人,除了自命清高还有什么精神出路?”

“这等文人”的自命清高,其实是一种活法。因为读书而且信书,所以清高;因为清高,所以背时,所以碰到头破血流;但要继续活下去,又还得“自命清高”,因为,不这样“自命清高”,没有“精神出路”,光剩一具行尸走肉,不如不活。对于周宗岱来说,什么是“自命清高”?那就是在浑浑噩噩的存在中,寻找一个“美的出口”,这个“美的出口”可以是文学,可以是音乐,可以是美术,但必须始终如一地爱美!不管身处何等逆境,周宗岱始终如一地观察美,欣赏美,思考美,表现美。他把美看作人的一种本质力量的外化,把欣赏美、创造美的能力看作人的本质。为了葆有和提升人的这一本质,他抗争命运,振拔自我,纵浪大化,与自然为友,忘情于山川,怡情于花鸟,寄情于文字,这样,他在美的追寻中,不仅安顿了自己的灵魂,而且找回了人的尊严。社会鄙薄于他,作践于他,伤害于他的,他都从美的思辨、美的发现、美的追寻、美的创造中找回。理论思辨也好,散文写作也好,书画创作也好,都是他救赎自己的“美的出口”,不如此,“还有什么精神出路”?

周宗岱,原籍湘潭县,1937年出生于长沙市。毕业于湖南第一师范。1956年,调湘潭县文化馆任美术干部。1957年,有四件作品在省第一届美展展出。曾任湘潭市文化局副局长,湘潭市文联副主席。出版了理论专著《美辨》。1993年,为国家八五重点图书《中国书法文化大观》(北京大学出版)撰写“篆刻美学十题”,八万余字,并任编委。2004年获《国画家》艺术创作奖和艺术研究奖。2007年,山水画获《齐白石奖》铜奖,论文获优秀奖,同年10月在中国国家画院举办个人画展(国家画院、湖南省文联共同主办)。2013年,入选“湖南省文艺人才扶持三百工程”。2013年,被湘潭市政府评选为“湘潭市首届文化名人”。现为中国书协会员、中国美协会员。

王鲁湘,1956年生于湖南,1978年进湘潭大学中文系,1982年毕业留校,1984年进北京大学研修中国美术史,并获哲学硕士学位。现为中国国家画院研究员,香港凤凰卫视高级策划。历任凤凰卫视《纵横中国》总策划、《世纪大讲堂》主持人、《文化大观园》总策划、主持人,清华大学美术学院教授、博导,北京凤凰岭书院院长。

来源:红网

作者:王鲁湘

编辑:曹利敏

本站原创文章,转载请附上原文链接。