“天下第一,是孤独的路,需要抛下太多人和事,才能站上狭小的顶峰。与其如此,我宁愿牵着众人的手,一同走在时间路上。”

——《一个人的武林》

武林,从来和侠客有关。

为国为民,侠之大者。中国古圣先贤历经几千年总结出保家卫国的搏杀技,让仁人侠士们挥舞着拳、棍、刀枪等,除强扶弱,守疆卫土。这种搏杀技,谓之为武。

铮铮铁汉,巾帼英雄,侠肝义胆,铁骨柔情。中国传统武术,融通着中华民族、中国文化的历史血脉和记忆。但随着时代变迁,武术文化流失非常严重,很多本应属于传统武术精华的劲力和技击韵味正被淡化和遗弃。

面对这样的形势,却还有一群人,他们忠于自己的精武之道,以传播传统武术为己任,在漫漫武林之路中散发着光和热。

立秋后的湘潭,消散了闷热,随之而来的是凉风习习。万楼沐浴在夕阳里,一群练家子,在万楼广场上摆开了架势。

寒雀步建奇功,手足宜催势若风,彼敌桩移明我至,身随脚法打神通。身体重心快速移动所产生的撞力与手臂屈伸的合力,传递到拳、掌或器械……他们所练的正是湖南四大拳之首的巫家拳“摇篮力”。该拳由福建汀州巫必达所创,是南方拳的一种。

巫必达以巫家拳术威震三湘,在历史上盛极一时。但他深知,一个人的武林是寂寞的,他不愿将毕生绝学埋葬于江湖。于是,巫必达在湖南湘潭传授巫家拳术并扩散到全省。如今,巫家拳传承已有200多年,传人兴旺。

带队身穿黄色练功服的是颜亮鸣,巫家拳第六代传承人,也是湘潭巫家拳协会常务副主席、巫家拳馆馆长。

这位身材健壮,目光炯炯的男子,习巫家拳至今已有30余年,长期从事武术教学和研究工作,以传承巫家拳为己任。

巫家拳是内家拳的一种,以丹道、经络、阴阳为理论基础,有着不同于其他拳术的特殊训练理念、习练方法、技击技术,体现了中国传统文化与武术文化的深邃精微和独特性。创始人巫必达将少林拳法与武当内功心法熔于一炉,形成了巫家拳独有特色。

“巫家拳虽是一种技击术,但在运动中处处体现着文化哲理,修身之准则,也蕴藏着生活的智慧,表现出一种处事方式。”颜亮鸣说,如今生活节奏快,现代人容易浮躁。习巫家拳,可荡涤心灵,通经活络,练就一身浩然正气。

传统武术门槛高,要想学得真传并不易。为了让巫家拳为普罗大众所接受,颜亮鸣在巫家拳传统套路的基础上精选了擂肘、扁肘、滚肘等12个有代表性的技击动作,创造了一套“巫家拳操”。这套操简单、实用、适合大型集体活动表演,也适合白领阶层在办公室里练习,吸引了大量市民学习。

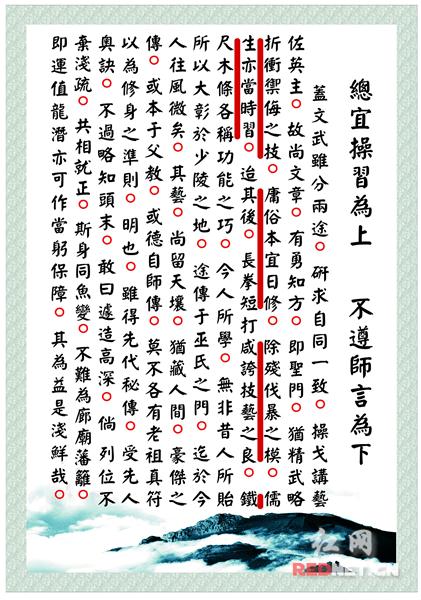

“折冲御侮之技,庸俗本宜日修,除残伐暴之模,儒生亦当时习。”少年人最热血澎湃的,是做个侠客,济世救人。若说侠客产生最多的地方,湖南当仁不让。时人对湖南人性格,概括之有四句谐语:“不怕死、耐得烦、吃得苦、霸得蛮”。

巫家拳源于湖南,兴于湖南,在湖南发扬光大,在其传承的200多年间,以广泛吸收、包容众家之长脱颖而出,其间也吸收了湖湘特殊的地域风俗文化,形成了请师、请圣、祭棍等特有的武术文化形式。

受“心忧天下、敢为人先、百折不挠、兼收并蓄”的湖湘文化影响,巫家拳蕴含的拳文化和武德精神影响了一批救民族于危亡的仁人侠士。辛亥革命后,涌现出许多甘洒热血的武林豪杰,他们为了民族的尊严,国家兴亡,表现出崇尚的武德。辛亥革命领导人之一的黄兴和“鉴湖女侠”秋瑾都曾修习过巫家拳。

武德是中国武术文化的灵魂。走进湘潭巫家拳馆,“尚武崇德”四字牌匾赫然入目。“尚武崇德,发扬民族精神,是今天我们所提倡武德的基本原则,也是巫家拳的核心灵魂。”颜亮鸣说,弘扬武术,树立正确武德思想,是为了发扬“自强不息”、“厚德载物”的民族精神,为社会做更多贡献。每一个习巫家拳的人,都要将这四个字刻入心中。

2016年,湖南省人民政府将巫家拳列入了第四批湖南省非物质文化遗产代表性项目。谈到未来的发展之路,颜亮鸣表示,他们会与武林同仁一道继续努力,还原武术技击的本源,让传统武术承载着中华民族的文化精髓走向世界。(文/曹利敏)

来源:红网湘潭站

作者:曹利敏

编辑:黄滔

本文为湘潭站原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻